Karl Okenfuß (1892 - 1946)

„... das schwerste Schicksal der Böblinger KZ-Häftlinge“

14.03.1933 - August 1933 KZ Heuberg

26.01.1936 erneute Verhaftung

09.04.1937 KZ Dachau

27.09.1939 KZ Mauthausen

18.02.1940 KZ Dachau

10.11.1942 KZ Sachsenhausen

Karl Alfred Okenfuß (Ockenfuss) wurde am 27. Februar 1892 in Straßburg im damals zum Deutschen Kaiserreich gehörenden Elsass geboren. Die Eltern waren der Proviantamtsangestellte Karl Okenfuß und seine Ehefrau Citta. Das Paar hatte insgesamt vier Kinder. Die beiden Eltern lebten bis zu ihrem Tod 1923 und 1925 in Straßburg. Sohn Karl Okenfuß war von Beruf Flaschner und hatte eine 1918 unehelich geborene Tochter. 1923 heiratete er in Rastatt die Wäschenäherin Leopoldine Lina Bruckmann (1899-1957). Seit 1926 lebte das Paar in Böblingen, wo die Frau als Näherin und Direktrice beim Hautanawerk arbeitete und Karl Okenfuß als Arbeiter bei der Firma Daimler-Benz in Sindelfingen Beschäftigung fand. Er war auch Betriebsrat bei der Firma.

Karl Okenfuß war Mitglied der Kommunistischen Partei (KPD) und deren Nebenorganisation, dem Kampfbund gegen den Faschismus. Seit 1926 war er u.a. bekannt mit dem ebenfalls bei Daimler-Benz beschäftigten Sindelfinger Kommunisten Karl Mager, mit dem er später Jahre (1939 bis 1942) in gemeinsamer Haft verbringen sollte.

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde Okenfuß verhaftet und am 14. März 1933 in das Konzentrationslager Heuberg bei Stetten am kalten Markt verbracht. Seine Inhaftierung dort endete Mitte August 1933.

Vermutlich betätigte er sich in der Folgezeit weiter für die verbotene KPD indem er u.a. illegal Broschüren und Flugblätter weitergab. Da ihn die Firma Daimler-Benz nach seiner Internierung nicht mehr einstellte, arbeitete er in der Zeit von 5. November 1934 bis 1. April 1935 als Karosserieflaschner bei dem Stuttgarter Karosseriewerk Reutter & Co.

Mit seiner Frau wohnte er in der Stuttgarter Straße 9 in Böblingen bis zu seiner erneuten Verhaftung am 26. Januar 1936. Er wurde, beschuldigt der Vorbereitung zum Hochverrat, in Untersuchungshaft genommen. Anfang März 1936 soll er in das Justiz-Strafgefangenenlager Börgermoor (Emslandlager) gekommen sein, wo er u.a. mit dem politischen Häftling Karl Wagner (nach dessen Erinnerung) zusammentraf. Wagner sollte ihn dann in weiteren Stationen der Haft begleiten.

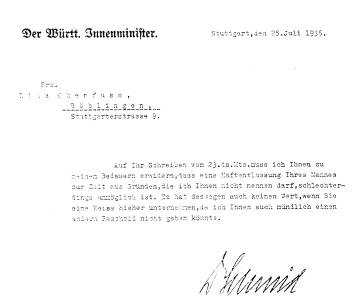

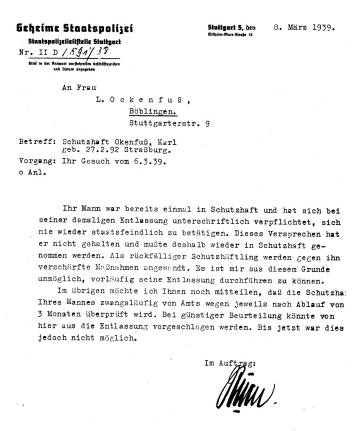

Allerdings sprach das Oberlandesgericht Stuttgart Okenfuß am 4. April 1936 aus Mangel an Beweisen frei. Wie in solchen Fällen häufig, „korrigierte“ die ab Oktober 1936 als „Geheime Staatspolizei“ firmierende Württembergische Politische Polizei das Urteil, indem sie ihn nach dem richterlichen Freispruch in Schutzhaft nahm. Für ihn sollte diese polizeiliche Willkürmaßnahme jahrelange KZ-Haft, Ruin der Gesundheit und am Ende den Tod bedeuten.

Die Stuttgarter Gestapo brachte ihn in ihr Spezialgefängnis in Welzheim. Am 9. April 1937 wurde er in das Konzentrationslager Dachau in Bayern überstellt. Dort war er Schutzhäftling Nummer 12017, Kategorie „Sch. 2x KL“ (Schutzhaft, zum zweiten Mal im Konzentrationslager). Alle Eingaben seiner Ehefrau beim Württembergischen Innenminister und bei der Stuttgarter Gestapo um seine Freilassung aus dem KZ blieben ohne Erfolg.

Wegen der temporären Nutzung des KZ Dachau für Ausbildungszwecke der SS im Zusammenhang mit dem deutschen Überfall auf Polen wurde Okenfuß am 27. September 1939 mit einem 1.600 Häftlinge umfassenden Transport in das KZ Mauthausen überstellt. Über seinen dortigen Aufenthalt liegen keine personenbezogenen Angaben vor. Wahrscheinlich musste er im Steinbruch arbeiten, sofern er nicht in seinem Beruf als Flaschner beim Aufbau des Lagers eingesetzt wurde.

Am 18. Februar 1940 kam er wieder zurück in das KZ Dachau. Dort erhielt er die neue Häftlingsnummer 166 und wurde in der Stube 1 des Blocks 2 untergebracht. Seine Häftlingsfunktion war Kapo im Baulager. Am 10. November 1942 erfolgte seine Überstellung in das nördlich von Berlin gelegene KZ Sachsenhausen (Schutzhäftling Nummer 52203). Für den 13. Februar 1945 ist sein Einsatz beim Sachsenhausener „Kdo.[Kommando] Heinkel“ belegt. Daher ist davon auszugehen, dass er bei den Heinkel-Werken Oranienburg arbeiten musste. Diese waren Teil der Ernst Heinkel Flugzeugwerke in Rostock, die für die Luftwaffe produzierten.

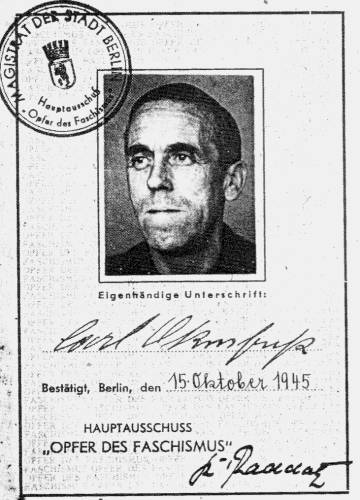

Bei der Befreiung des Lagers im April 1945 war Karl Okenfuß' Gesundheit ruiniert. Im KZ Sachsenhausen hatte er 25 Stockhiebe erhalten, wobei eine Niere verletzt worden war, was wiederum eine Nierentuberkulose nach sich zog. Aufgrund seiner schweren Erkrankung war er nicht transportfähig und wurde deshalb in den Krankenhäusern Berlin Charlottenburg und dem Städtischen Krankenhaus Rathenow gepflegt. Am 15. Oktober 1945 erhielt er einen vom Hauptausschuss „Opfer des Faschismus“ beim Magistrat der Stadt Berlin ausgestellten Ausweis, der ihn als NS-Verfolgten anerkannte. Seine auf dem Ausweis angegebene Wohnadresse lautete Berlin-Hermsdorf, Friedrichsthaler Weg 20. Nach einem Aufenthalt im Sanatorium Sülzhayn in Thüringen kam er am 15. Mai 1946 per Krankenwagen zurück in die Heimat.

Er wohnte nun in Böblingen in der Galgenbergstraße 1 bei seiner Frau. Gleich nach seiner Rückkehr wandte er sich am 18. Mai an das Innenministerium – Amt für die Wiedergutmachung des Naziterrors – in der Gerokstraße in Stuttgart: „Es wird lange Zeit vergehen, wenn es überhaupt so weit kommt, dass ich wieder arbeitsfähig werde. Ich beantrage daher Wiedergutmachung des erlittenen Schadens. Gleichzeitig beantrage ich Soforthilfe“. Karl Okenfuß' Parteigenosse und KZ-Leidensgefährte Karl Mager, der nach dem Krieg bei der Kreisstelle für die politisch Verfolgten des Naziregimes in Sindelfingen in der Schillerstr. 11 tätig war, stand ihm zur Seite: der Fall Okenfuß sei „den Mitgliedern des Kreisausschusses in allen Einzelheiten bekannt, so dass es keiner weiteren Nachprüfung mehr bedurfte. Eine Hilfe in größtmöglichstem Ausmaß ist notwendig und wird von der Kreisstelle befürwortet“.

Okenfuß starb jedoch bald darauf am 31. Juli 1946 in seiner Wohnung an Nierentuberkulose im Alter von 54 Jahren und wurde auf dem Alten Friedhof in Böblingen bestattet. In dem 1987 erschienen Buch „Böblingen im Dritten Reich“ heißt es: „Ihn hatte das schwerste Schicksal der Böblinger KZ-Häftlinge ereilt, denn er befand sich zehn Jahre hinter Stacheldraht und wurde am schwersten gefoltert“ (Funk S. 222; vgl. auch das Schicksal des aus dem Kreis Böblingen stammenden und 1940 im KZ Mauthausen umgekommenen August Maisch).

Karl Mager von der Kreisstelle für die Politisch Verfolgten des Naziregimes unterstützte nach Okenfuß' Tod auch dessen Witwe, etwa bei einer Eingabe an die Landesversicherungsanstalt (LVA) Württemberg um die Gewährung einer Hinterbliebenenrente sowie beim Antrag auf Wiedergutmachung. Von der LVA erhielt sie Sterbegeld und eine Witwenrente, weitere Leistungen bekam sie vom Amt für die Wiedergutmachung zugestanden. Die Stadtgemeinde Böblingen überließ ihr nach dem Tode ihres Mannes außerdem preisgünstig einen Bauplatz auf der Gemarkung Eckhartsloch, um „der Frau Okenfuß zu einem Eigentum zu verhelfen“. Der öffentliche Anwalt für die Wiedergutmachung meinte, dass die Stadt mit der Überlassung des Platzes eine soziale Einstellung gezeigt habe, „die in ganz Württemberg-Baden einmalig sein dürfte“. Gleichwohl galt die Einschränkung, dass die Witwe die Mittel aus der Haftentschädigung für den Hausbau verwendete, ansonsten würde die Stadt das bereits käuflich erworbene Grundstück zurückfordern. 1953 wurde ihr eine Kapitalentschädigung zugestanden. Lina Okenfuß starb am 22. Februar 1957.

Die Markierung auf der Übersichtskarte zeigt Karl Okenfuß' Wohnsitz vor seiner Verhaftung: Böblingen, Stuttgarter Straße 9.

Quellen und Literatur:

ITS Digital Archive, Arolsen Archives

Doc. 9949855 (Nummernbuch und Transportlisten des KZ Dachau)

Doc. 10225706 (KARL OCKENFUß)

Doc. 9922450

Doc. 4137229 (Listen ehemaliger politischer Gefangener des KL Sachsenhausen)

Doc. 10226188

Doc. 10718528

Doc. 130430000

TD 383 538

Staatsarchiv Ludwigsburg

EL 350 I Bü 185

EL 350 I Bü 25019

Häftlingsdatenbank Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg DZOK (https://dzok.faust-iserver.de)

Auskunft Johannes Lehmann (Archiv DZOK) v. 11.7.2025

Erwin Funk: Böblingen im dritten Reich und in der Besatzungszeit. Band II. Erinnerungen und Erfahrungen in Berichten und Dokumenten. Böblingen 1987, S. 221-224.

Ursula Krause-Schmitt u.a. (Red.): Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933 - 1945, Bd. 5 Baden-Württemberg I, 1985, S. 151.

Hilde Wagner: Karl Wagner, der Kapo der Kretiner [1991]. Bonn 2009, S. 82-84.

© Text und Recherche:

Roland Maier, Stuttgart

Stand: Juli 2025

www.kz-mauthausen-bw.de